ポケモンカード(ポケカ)とマジック・ザ・ギャザリング(MTG)は、ゲーム性が大いに異なるTCGです。

ですが、どちらもTCGとしてはかなり古参なだけあって、両者には共通点が1つあります。

それはエネルギーカードと土地カードです。

「コスト支払いが主目的のカードを含めたデッキ構築をする(専用の別デッキに入れる等しない)」というのは、今となっては珍しい方だと思います。

ホロライブカードゲームのエール、ワンピースカードゲームのドン!!あたりは似たようなものですが、これらも「エールデッキ」や「ドン!!デッキ」を別に用意しており、メインデッキにコスト支払いカードが混入しているわけではありません。

あとは混入していても、「コスト支払いが主目的ではない」パターン……つまりモンスターや魔法のカードをコストとしても使えるということがあります。デュエル・マスターズやロルカナがそうですね。

そんな中で、ポケカとMTGはエネルギーと土地という、コスト支払いを主目的とするカードをメインデッキに投入し続けています。

この点について、色々と思うことがあるので書きつつ、ポケカを遊んでいる方々にMTGの「土地」をご紹介してみたい、という趣旨の記事になります。よろしくお願いします。

なぜエネルギーや土地と似たデザインが出ないのか

きょうび、コスト支払いを主目的とするカードをメインデッキに投入するTCGは少ないです。

その理由はなぜか?ですが、おそらくは手札事故が増えるからだと思います。

カードゲームにおいて、手札事故というのは望ましくないゲーム体験だと思います。

「手札事故のせいで何もできずに負けてしまった」となるほど虚しいことはありません。ゲームに参加できていないようなものです。カジュアルな試合だと相手も気まずくて、「もっかいやろっか」となったりしますよね。

これが麻雀なら一度配牌が終わっていても南4局まで繰り返すため運の要素が均されますが、TCGはふつう一本勝負か二本先取ですから、実力者と初心者が遊んでも短期的には初心者が勝ったりします。もちろんそれはそれでTCGのいいところなのですが、あまり運要素が大きすぎるとやりこむ意義が薄れ、底の浅いゲームになってしまいます。

もちろん、TCGには引きという運の要素が絡む以上事故は完全には避けられませんし、逆に引きが安定しすぎるとそれはそれで毎試合同じような展開ばかりになり退屈でしょう。

とはいえ、エネルギーを全く引かなくて負けるとか、逆に土地ばかり引いて負けるとか、そういった運だけで何もできず負ける試合が不快な体験であることに疑いはないでしょう。

もちろん構築上の陥穽から事故が多発することもありますが、それをもって全ての事故を擁護するのは牽強付会であり、構築を整えてもなお防ぎえない事故はあります。

相手にやり込められて負けるなら、不快に思う人がいるぶん愉快になる人もいるわけですが、事故った相手をボコボコにすること自体は(個人差はあれど)自分の構築やプレイングが嵌まって勝った時ほど楽しくはないという方が多いのではないかと思います。

そういうわけで、カードゲームとしては高すぎる再現性も退屈に繋がる一方、事故って何もできない展開も不快なゲーム体験なので、事故率の増えがちなコスト支払い用カードはメインデッキに入れないのが主流なのではないか、と思います。

ただ、MTGやポケカは黎明期のTCGであり、元からそうだったがゆえに、そういったコスト支払い用カードをメインデッキに入れ続けているのだと思います。

なので、ポケカをベースに作られたスマホアプリのポケポケでは、エネルギーカードを廃し、エネルギーゾーンから毎ターン湧いてくるようになっています。

ただ、エネルギーや土地があるからポケカやMTGはつまらないということはなく、元々そうであったがゆえに、それに合わせる形でカードやルールを調整してきた結果として、現代にも残っているのだと思いますね。

たとえばエネルギー破壊や土地破壊が初期と比べてかなり弱体化していたり、基本エネルギーについてはサーチがかなり容易になっていたり……ですね。

本当にエネルギーや土地がダメなシステムなら、TCGとして淘汰されているか、あるいはシステムを変更せずには生き残れなかったはずだと、わたしはそう思います。

エネルギーと土地の違い

エネルギーはポケモンに付きますが、土地は盤面に残ります。

また、エネルギーカードはそれ自体がポケモンのワザの使用条件やにげるコストになりますが、土地カードはそれ自体がコストにはならず、土地の出すマナがコストの支払いに使われます。

更に大きな違いとして、原則MTGは土地以外の全カードが唱えるにあたってマナの支払いを要しますが、ポケカはポケモンのワザ以外エネルギーを要求しません。

……といった塩梅なので、重要性としては土地の方がやや上かと思います。ポケカでエネルギー0~2枚のデッキは稀にあるなという感じですが、MTGで土地0~2枚のデッキは少なくとも最近のスタンダードの環境デッキでは見たことがありません。

また、ポケカはドローもサーチもべらぼうに強いので、デッキのエネルギーも切り詰めて10枚前後のことがよくあるんですが、MTGは同じ60枚デッキでも24枚前後は土地です。

ポケカほどカードを引けませんし、そもそもドローソースを使うためにも土地が必要ですからね。土地が少ないと、土地を引くための土地がない状態になってしまいます。

しかし、土地以外の全てのカードがマナを要求するがゆえに、ソーサリーやインスタント……ポケカでいうところのトレーナーズについても、コストにより振れ幅が大きいのが面白いところです。

たとえばポケカのサポートは手札トラッシュなどの追加コスト要求という例外こそあれど、基本的には「サポート1枚分」というカードパワーの縛りがありますので、そこを大幅に逸脱したカードは作られません。

しかし、MTGなら1マナのソーサリーと5マナのソーサリーはコスト的にも全く別物ですから、1マナだとクリーチャー1体に2ダメージ与えるだけでも、5マナだと全クリーチャーを破壊できたりします。

ポケモンがワザや進化、exの有無で持っているスペックの振れ幅を、トレーナーズに相当するソーサリーやインスタントまでもがコストの違いという形で持っている、というのがエネルギーや土地の仕様に起因する大きな違いですね。

土地は場に残るので、ポケカと違ってクリーチャーを倒されるだけで土地も一緒に破壊されることはないですが、ほとんどのカードの使用に土地が必要なので、エネルギーが引けなくてもサポートやグッズや特性は使い放題のポケカと異なり、MTGでは土地が引けないと本当に何もできないというのも相違点です。

いろんな土地をご紹介

ポケカに色々なエネルギーがあるように、MTGにも色々な土地があります。

ここでは、その一部をご紹介します。

・島(基本土地)

1色のマナを出せる基本の土地です。

ポケカの基本エネルギーと似ています。

サーチが容易で、特にデメリットがなく、使いやすいです。弱点は1色しか出ないことくらいでしょうか。

ポケカは(環境にもよるものの)単色デッキが多いですが、MTGは2色デッキが多いので、1色しか出ないのはしんどいこともありますが、取り回しのよさは大したものです。

なお、MTGのマナは赤青緑白黒の5色あり、基本土地もそれに対応して山・島・森・平地・沼の5種類あります。

デザインは何百種類とあるのですが、画像のもののようにポケカのエネルギーっぽい見た目のものもあったりします。あまり土地っぽくはないですが、これはこれで味がありますね。

・リバーパイアーの境界

条件付きで2色のマナを出せる「境界ランド」です。

基本的には片方の色しか出ませんが、2色いずれかの基本土地が置かれていれば、2色どちらでも出せるようになります。ちょっとクリスタルエネルギーに近いかもしれません。

便利な土地ですが、境界ランドばかり置いても1色しか出せないため、バランスが大事です。

ちなみに名前のリバーパイアーは、River(川)+Pyre(火葬用の薪)で、水と炎をイメージさせる名称になっています。ウィローラッシュの境界、ブリーチボーンの境界なども同様ですね。

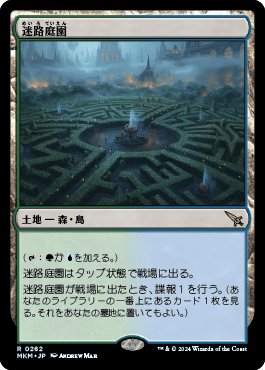

・迷路庭園

トップ操作可能な「諜報ランド」です。

2色出せるうえ、置いた時に山札を1番上のカードを見て、トラッシュするか元に戻すかを選べます。

引けるわけではないのでドローエネルギーやスピード雷エネルギーには及びませんが、今後の予定を立てたりドローの質を上げたりすることができます。

しかも基本土地タイプが付いているので境界ランドの条件も達成する強い土地ですが、次の自分の番からしかマナを出せない「タップイン」というデメリットがあり、速攻デッキには不向きです。

ちなみに、フレーバーとして探偵が諜報活動をしそうな場所が選定されています。この他だと薄暗い裏通り、大音声の劇場、優雅な談話室など、人に紛れたり地形に隠れたりしやすそうな場所になっていますね。

・聖なる鋳造所

ダメージで強くなる「ショックランド」です。

基本土地タイプを持つ2色土地であり、基本的にはタップインです。

しかし、置く時にプレイヤーがライフを2失うことでタップインではなくなります。ダメージを伴う土地ということで、レインボーエネルギーと少し似ているかもしれませんね。多種多様なデッキで使われています。

MTGはライフ20を先に削りきった方が勝ちなので、ライフ2失うのはサイド0.6枚与えるくらいのインパクトがありますが、そうした方が結果的にライフの損失を抑えられるというのはよくあることですね。

・眠らずの小屋

クリーチャーに変身できる「ミシュラランド」です。

ポケカでいうホロンのポワルンやマルマインやデンヂムシ……とは少し違いますが、ポケモン(クリーチャー)でもエネルギー(土地)でもある点は似ていますね。

ミシュラランドはマナを支払うことでそのターン中だけクリーチャーに変身できる能力があります。

土地でありながら戦闘できる器用さがあり強い土地ですが、タップインなのが遅いため、速攻デッキではあまり使われません。

ミシュラランドは眠らずの小屋や不穏な投錨地など、クリーチャーと土地のどちらにも見えるようなデザインが楽しいですね。

・秘密の中庭

序盤に強い「ファストランド」です。

3枚目までの土地として出す分にはデメリットなしの2色土地ですが、4枚目以降として出すと「タップイン」になってしまいます。

ポケカでは似たようなエネルギーはなかった気がしますね。他に特殊エネルギーが付いていると弱くなるルミナスエネルギーが近いといえば近いですが……まぁ別物でしょう。

その性質上、速攻デッキで多用されます。速攻デッキだと3マナ以下の軽いカードが多いですし、序盤から畳みかけられることが重要ですからね。当然、長期戦が命のコントロールデッキでの採用は稀です。

・寓話の小道

基本土地をサーチする特殊な土地です。

これ自体はマナを出せませんが、生け贄に捧げることで山札の任意の基本土地を出せるという、エネルギー転送みたいな土地です。利点もエネルギー転送と同じで、多色デッキで強く使えます。

ただし、土地を持ってきた時点で土地が4枚ない限りタップインという、ファストランドと逆の性質があります。そのため遅めのデッキで使われやすいです。

・コーリ山の僧院

単色の、基本でない土地(≒特殊エネルギー)です。

ポケカでいうハイド悪エネルギーとかストロングエネルギーとかあの辺です。

コーリ山の僧院は、4マナ支払いタップすることで自分の山札を一番上のカードをロストゾーンに送り、次の自分の番の終わりまではそのカードが自分の手札にあるかのように使えます。

実質5マナで1ドローもどきと考えると弱そうですが、手札を消費することなく擬似ドローを繰り返し行えるのが強く、長期戦で輝きます。

それゆえに単色土地にも関わらずタップインなのですが、他に島や平地の基本土地タイプを置いていれば免除されます。赤青白の3色デッキで特に強いカードですね。

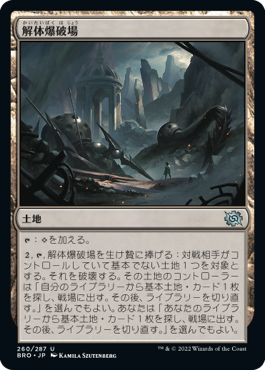

・解体爆破場

メリットつきの無色土地です。

ポケカでもミストエネルギーやジェットエネルギーなど、無色な代わりにメリットのあるエネルギーがありますが、あれです。

解体爆破場は無色マナが出せるほか、2マナ支払うことで相手の特殊土地を破壊できる、改造ハンマーみたいな性質があります(使い切り)。主に厄介な特殊土地への対策に使われます。

他にも環境で多用される強力な無色土地はあります。解体爆破場や噴水港はコントロールでよく見ますが、魂石の聖域は速攻デッキでも使われますね。ミシュラランド同様、クリーチャーに変身できる土地です。

・始まりの町

3色以上出せる多色土地の一種です。

5色のどのマナも出せてプリズムエネルギーめいてますが、4ターン目以降はタップイン、色マナを出すとライフを1失うというデメリット付きです。ファストランドとショックランド(正確にはペインランド)のデメリットを併せ持つ感じですね。

ただ、無色マナはダメージなしで出せるため、意外とダメージがかさみにくく、主に3色以上のデッキで使われます。

ちなみにこれ、ファイナルファンタジーとのコラボカードです。そのうちポケモンともコラボしてくれないかなと、わたしはひそかに期待していますが……さすがに無理でしょうか。ファイナルファンタジーもカードゲームがありましたし、ポケモンカードがあったってコラボしてもいいじゃないですか。ダメですか? そうですか……

……といった具合です。

ポケカに類似のエネルギーが存在するケースもちょくちょくあったりして、似た感じが伝わるのではないでしょうか。

ポケカよりは多色が出しにくいのが特徴です。ポケカではデメリットなしで4色出すエネルギーが普通にありましたが、MTGではデメリットなしで2色出す土地が初期だけ存在したオーパーツみたいな扱いになっています。ポケカでいうなら、初期だけ存在した「サポートではない博士の研究」ことオーキドはかせみたいなものですね。

まとめ

・ポケカとMTGは、それぞれエネルギーカードと土地カードという、コスト支払いが主目的のカードをメインデッキに入れて構築を行うTCGであるという点で共通している。

・エネルギーも土地も事故要因になるが、ポケカは大量のドローとサーチで、MTGは土地干渉手段の減少などでそのリスクを下げ、事故率を抑制することで快適に遊べるようにしている。

・ポケカはポケモンのワザでしかエネルギーを要求しないが、MTGは土地以外のあらゆるカードが土地を要求する。そのため、ポケカはエネルギーがなくても色々やれるが、MTGはクリーチャー以外のカードもコストによる振れ幅が大きくて試合展開にメリハリがあるという差異がある。

・性質が似ているがゆえに、寓話の小道がエネルギー転送とほぼ同じだったり、カード単位で類似しているものもある。

……という感じです。

エネルギーと土地ってけっこう似ているので、ポケカプレイヤーがMTGを始めた時、土地については割とすんなり理解できるのではないかと思います。

難しいのは相手のターンに動けるインスタントや瞬速とかでしょうか。ポケカでは相手のターンに能動的に動くことはないですからね。

ポケカを遊んでいてMTGにも興味があるという方は、MTGアリーナなら基本無料で遊べますので、まずは触ってみるといいかもしれません。私もMTGのカードを実物で持ってはいますが、もっぱらMTGアリーナで遊んでいます。

それでは、また。

※本記事の画像はポケモンカードトレーナーズウェブサイト、Magic The Gathering公式ウェブサイトおよびMagic The Gathering Arenaからの引用です。